En attendant une parution plus substantielle sous forme de livre en juin 2021, le texte qui suit, également disponible sur le site du magazine Diacritik, profite de l’actualité et du buzz autour d’un certain jeu vidéo pour rappeler quelques dimensions importantes du cyberpunk qui ont marqué leur époque. Et peut-être encore la nôtre…

* * *

Actualité du cyberpunk ? La sortie fortement promue du jeu vidéo Cyberpunk 2077 ajoute à ce sentiment. Pas tellement pour l’esthétique, qui peut paraître un peu datée, mais pour les thématiques peut-être surtout… Certes, ce type de jeu, avec d’autres, confirme que le cyberpunk est devenu un produit de consommation, aux inspirations largement puisées dans un recyclage de tropes qui finit par être très prévisible. Mais ce qui les a nourris, cette espèce d’anxiété sur les conséquences de l’entrée dans un nouveau technocapitalisme, conserve un intérêt comme matière à réflexion, voire mérite d’être restauré dans sa dimension potentiellement critique.

Un futur imaginé peut ne pas se réaliser, ou pas complètement, mais rester intéressant ou stimulant autrement que comme le témoignage d’un contexte culturel daté : il peut l’être aussi par les représentations et questionnements qui ont été activés. Et ce, même si le trait paraît fortement noirci, car le décalage ou l’accentuation peuvent aussi avoir des vertus heuristiques. Avec le recul, celui d’évolutions devenues plus visibles, le cyberpunk produit encore un effet de ce type.

Cyberpunk est initialement l’appellation adoptée pour désigner les œuvres d’un groupe d’écrivains nord-américains du milieu des années 1980 (très majoritairement des hommes : William Gibson, Rudy Rucker, Lewis Shiner, John Shirley, Bruce Sterling, Michael Swanwick, Walter Jon Williams parmi les principaux), mis ensemble pour leur contribution commune à ouvrir la science-fiction à des thématiques renouvelées. L’exubérance technologique n’était plus portée vers les confins de l’univers, mais pénétrait davantage des espaces plus terrestres et les vies courantes, des corps jusqu’aux territoires urbains, et même jusqu’à l’esquisse de nouveaux mondes virtuels. L’atmosphère sociale y apparaissait fort peu rayonnante, comme prise dans une forme de déliquescence généralisée, hormis pour des puissances économiques semblant dominer la planète.

Une anticipation proche avec en plus une forme de réalisme ? Des auteurs travaillant sur des questions liées à l’urbanisme ont en effet même défendu l’idée que les scénarios de planification pour le futur pouvaient devenir plus réalistes et éthiques en prenant en compte les dimensions urbaines de ces œuvres de fiction[1]. Pour le dire autrement, la mise en scène de cet ordre social peut mériter considération pour sa valeur expérimentale, en l’occurrence par le procédé de la fiction. À travers les récits sont posés des cadres dans lesquels, sur le mode de la projection anticipatrice et spéculative, est prolongé tout un ensemble de trajectoires : technologiques, économiques, sociétales, etc. Comme un laboratoire susceptible d’ouvrir alors autant de questionnements…

Désillusionnement et réfractions dystopiques

Une force de l’imaginaire cyberpunk est de mettre ensemble des dynamiques qui font système et de les rendre presque sensibles. En poussant plus loin la densité technique, cet imaginaire esquisse les transformations possibles de la condition humaine, harnachée, augmentée, décorporée même, au point de paraître devenir de plus en plus post-humaine. En plongeant dans la complexité des réseaux d’un monde multiplement globalisé (économiquement, médiatiquement, financièrement, etc.), il signale et métaphorise des puissances à l’œuvre, celles d’un nouvel ordre qui peut être appelé « technocapitalisme » à défaut de trouver une meilleure dénomination[2]. En les rendant plus saillants, il donne une manière de saisir les effets structurants que contiennent certaines trajectoires technologiques et les transformations qu’elles induisent, autant dans les champs d’expérience des individus que dans les agencements collectifs. Avec une forte tonalité de désenchantement en plus… Les atmosphères paraissent souvent sombres et violentes ; les environnements sociaux, marqués par une insécurité latente, semblent troublés et menaçants.

Le futur décrit est un futur reconnaissable parce qu’il comporte beaucoup d’éléments familiers. Il emprunte ces traits pour les accentuer, de manière presque monstrueuse parfois, au point effectivement de les rapprocher d’une semblance dystopique. Plutôt qu’un changement de système ou de société, les évolutions technologiques en renforceraient certains aspects, et singulièrement ceux qui pouvaient paraître les plus pathologiques : non seulement les expansions cybernétiques et machiniques pénètrent tout, des intimités corporelles (sous la forme de prothèses, d’implants, etc.) jusqu’aux fonctionnements sociaux, mais leurs effets semblent encore renforcés par une dérégulation presque complète. Dans les représentations produites, tout se passe comme si les pires tendances du libéralisme économique et du transhumanisme s’étaient combinées pour ne laisser qu’un horizon menaçant…

Par les contrastes qu’elle donne, la dystopie est une forme qui prend sens non pas tellement du dedans, mais par l’extérieur, comme point de comparaison. Elle décale l’attention par rapport à des situations présentes implicitement connues et elle montre comment des conditions sont susceptibles d’évoluer jusqu’à rendre les existences humaines difficilement enviables. C’est notamment ce qui fait sa valeur heuristique : par cet assemblage de représentations, elle ouvre un espace où peut se réaliser une forme de déconstruction. Sur un mode analogue à celui des expériences de pensée, l’accentuation des trajectoires révèle des traits qui étaient plus difficilement visibles, mais les reprend surtout dans un registre particulier qui est celui de l’anxiété. Comme un rappel qu’il n’y a jamais de garantie pour un futur radieux et, en même temps, l’invitation implicite à se demander ce qui s’est passé avant pour en arriver à la situation dépeinte.

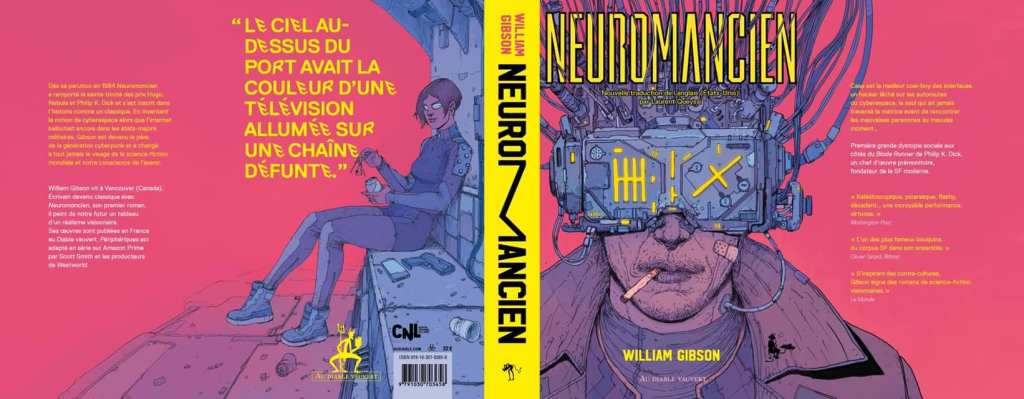

Les récits du cyberpunk, à commencer par la « Sprawl Trilogy » de William Gibson (Neuromancien[3], Comte Zéro[4], Mona Lisa s’éclate[5]), sont aussi des voyages dans le capitalisme comme système-monde. Sa forme la plus débridée n’a plus rien pour la menacer. L’empire de la marchandise l’a emporté. Tout élément matériel ou immatériel est devenu commercialisable et échangeable : éléments corporels, données (telles celles, cryptées, que Johnny Mnemonic, dans la nouvelle du même nom, transporte dans ses implants crâniens pour le compte de clients douteux[6]), extractions d’images mentales (comme dans Les synthérétiques de Pat Cadigan[7]), etc. Même les pirates informatiques peuvent être récupérés par le système en n’hésitant pas à se mettre au service des plus offrants (comme Case, le « console cowboy » de Neuromancien).

Avec une dérégulation économique totale et une précarisation généralisée comme conséquence, c’est la qualité d’être humain libre et digne qui paraît profondément affectée pour une très grande majorité de la population. Pente fatale lorsque la survie devient le lot commun, comme pour les « crades » de Câblé de Walter Jon Williams[8]… S’agissant des plus aisés, a fortiori ceux ayant choisi de partir vivre en orbite, eux aussi paraissent s’éloigner de l’humanité. Par deux étapes de l’intrigue de Neuromancien, en installant un contraste entre les installations orbitales de la petite communauté rastafari de Sion (Zion en version originale) et celles de Zonelibre développées sous l’égide du conglomérat de Tessier-Ashpool, William Gibson laisse penser que ce n’est pas tant la perte de contact avec la Terre qui agit comme un facteur de déshumanisation, mais la richesse et le pouvoir. Comme le souligne Imola Bülgözdi, les lieux construits par ces colonies très différentes agissent comme un révélateur[9].

Sherryl Vint faisait remarquer que la technologie est une des principales voies par lesquelles le capitalisme s’étend pour remplir tous les espaces de la vie privée qui n’étaient pas marchandisés, et tous les équipements personnels sont chacun un petit vecteur[10]. Dans la manière dont il est présenté et décrit dans Neuromancien, Case le talentueux pirate informatique n’est plus rien que l’ombre de lui-même sans sa console, à tel point même qu’il ne pourra résister au mystérieux coup qui lui est proposé. De même, la jeune Kumiko dans Mona Lisa s’éclate paraît presque perdue sans sa platine qui lui sert d’assistant virtuel. Devenus parties intégrantes des milieux de vie, les réseaux et univers informatiques apparaissent comme les réceptacles de nouvelles dépendances, typiquement le besoin nouveau de rester connecté au « cyberespace ». La matrice imaginée dans les œuvres d’hier préfigurait les data centers d’aujourd’hui, qui sont effectivement parvenus à absorber une part croissante des vies humaines en les numérisant.

Ruissellements technologiques et délitements de la condition humaine

Le déploiement machinique dans les fictions du cyberpunk ajoute à la tonalité sombre dans laquelle tendent à être placées les évolutions post-humaines. Les humains semblent pouvoir être traités sur un mode analogue aux machines, comme un assemblage de pièces modifiables, réparables, substituables dans des cliniques souvent interlopes (comme celles de Chiba dans le Japon futur de Neuromancien), échangeables sur un marché, etc.

Comme le rappelait Thomas Foster, difficile de ne pas voir que les corps, que ce soit à travers leur plasticité ou leur dématérialisation, ont une place centrale dans le cyberpunk. Les récits sont une façon d’observer les transformations qui interviennent lorsque la dénaturalisation des corps par la technologie devient une situation habituelle, ou au moins presque courante[11]. Dans ces mondes anticipés, différents artifices technologiques ont rendu possible la décorporation des individus, donnant l’impression de pouvoir accéder à une nouvelle forme de transcendance, dont le cyberspace serait l’espace d’accueil. C’est même ce qui finit par faire figure de principale option pour sauver son âme : la sauvegarder sur un support informatique en l’occurrence, comme y aspire le multimilliardaire Josef Virek, par exemple, dans Comte zéro, ou Reno, pilote trafiquant dont la personnalité a été ainsi enregistrée, dans Câblé. Logiquement, c’est plutôt l’argent ou les accointances qui permettent d’espérer assurer cette version technologisée du salut dans les meilleures conditions.

Dans ce type de monde, vivre sans prothèses technologiques peut être un choix, mais c’est le risque d’être mis en position de fragilité dans un environnement social rude. C’est devant ce genre de nécessité, une enquête dans un quartier éminemment dangereux face à un meurtrier aux capacités probablement augmentées, que Marîd Audran, le détective privé imaginé par George Alec Effinger dans Gravité à la manque[12], ne pourra faire autrement que de se faire « câbler » le cerveau. Dans tous les cas, comme devant une vague massive et impossible à arrêter, l’opposition aux avancées technologiques et à leurs applications individuelles ne pourrait paraître que dérisoire.

Dans un tel contexte où les interventions sur les corps ne semblent plus guère avoir de limites, le sens du mot humanité a multiplement implosé. Les facteurs d’inégalité jouant logiquement pour les améliorations physiques et les remplacements des matériaux organiques, c’est la voie d’une post-humanité non pas unique mais multiple qui paraît ainsi tracée. Loin d’une uniformisation, elle apparaît marquée par la variété des possibilités, en fonction des choix : par exemple, transformer son corps en arme et s’extraire de son destin de prostituée comme Molly Millions avec ses prothèses oculaires et ses lames rétractables au bout des doigts dans Neuromancien. Mais aussi et peut-être surtout en fonction des ressources, dont la répartition largement déséquilibrée tend là aussi à faire sentir ses effets. La condition cyborg agit alors comme un révélateur supplémentaire de ce qu’une aspiration à l’égalité pourrait avoir d’incongru dans ces mondes.

Machinisation et cybernétisation paraissent de surcroît avancer et se généraliser dans des espaces qui étaient auparavant des privilèges humains : la capacité de décision autonome, par exemple. Avec ses intelligences artificielles, avant qu’elles ne manifestent des velléités d’autonomisation, la Tessier-Ashpool S.A. de la Trilogie de la Conurb avait commencé à muter en une firme qui n’aurait plus besoin d’être gérée par des humains, autrement dit réalisant l’espèce de fantasme d’un capital pouvant assurer profits et accumulation de manière presque automatisée. Des forces inhumaines agissant sans être visibles…

S’il y a de la politique dans les artefacts techniques, les productions du cyberpunk interrogent d’une autre manière cette dimension pour les machines évoluées que sont les intelligences artificielles. Perce là aussi comme une appréhension inquiète si ce genre de création devient source de pouvoir, ou même un nouveau pouvoir. Une particularité de l’œuvre de William Gibson est toutefois que ce ne sont pas les intelligences artificielles qui sont à l’origine de ce qui pourrait ressembler à une dystopie. Plus largement, quand le cyberpunk semble exprimer une part d’anxiété diffuse par rapport à des machines pouvant devenir « intelligentes », celle-ci ne vient pas tellement (ou pas seulement) du fait qu’elles deviennent incontrôlables, mais aussi qu’elles deviennent comme des boîtes noires inaccessibles à la compréhension humaine.

Nonobstant, ce que montre le cyberpunk, ce n’est pas tellement le remplacement des humains par les machines, mais plutôt les multiples hybridations, continuités, fusions, etc., susceptibles de bouleverser leurs rapports. Et si ces représentations sont de nature à engendrer un trouble, c’est parce que perce cette interrogation latente : les humains y gagnent-ils vraiment ?

Utopie pour les riches, dystopie pour les pauvres ?

Le cyberpunk ne donne pas à proprement parler une nouveauté aux inégalités sociales ; il les pousse plutôt à un degré où elles paraissent irréversibles. C’est un monde d’abondance et de facilité pour les uns (les plus aisés), et de rareté et de précarité pour les autres (la très grande majorité et a fortiori les plus fragiles). Mais il n’y a plus d’État-providence pour corriger ou atténuer ces disparités : il a comme disparu, ou été réduit à un point où il n’est plus guère visible… D’où l’angoisse du personnage central de Software de Rudy Rucker[13], puisqu’au début du roman, cet ancien roboticien n’a pas les moyens de se payer le cœur artificiel dont il aurait besoin pour remplacer celui qu’il a et qui est déjà un cœur d’occasion.

Par une victoire écrasante des forces et intérêts économiques, les sociétés dépeintes ne contiennent plus de forme de conflictualité qui pourrait relever d’une lutte des classes. En tout cas, pas de manière frontale… D’autant que la séparation est aussi spatiale et le cyberpunk reprend un schéma récurrent où les plus fortunés peuvent se retirer dans une relative sécurité à l’écart des sources d’agitation.

La nature ayant horreur du vide, si la présence étatique disparaît, qu’est-ce qui la remplace ? D’autres puissances plus ou moins voraces et agressives qui profitent de la situation pour pousser encore plus loin et maximiser leurs intérêts… Ces puissances économiques, désormais sans superviseurs, paraissent ne plus avoir de compte à rendre à personne, passant même souvent dans une zone grise qui n’est pas loin de les rapprocher des mafias ou d’autres types d’organisations criminelles.

Ces compagnies, à l’image des zaibatsus de la Trilogie de la Conurb de William Gibson, ont quitté les rives de l’humanité pour devenir des espèces de monstres inhumains, où l’intérêt brut et la froideur cynique ont remplacé l’empathie. Pour ces firmes et leurs dirigeants (carrément fous ou pervers pour certains), les populations ne semblent plus être que quantités dérisoires.

Le cyberpunk installe ainsi sa propre dialectique de l’ordre et du désordre. Il ne s’agit pas de chaos complet, mais d’un autre ordre social qui comporte aussi ses règles (même si elles prennent les apparences de la force brute). Et la classe la plus aisée parvient toujours à utiliser cet ordre à ses propres fins, celles de la domination économique et du contrôle qui va avec, et même celle encore plus ultime de pouvoir enfin réaliser la vieille obsession d’une vie éternelle. Quoi qu’il arrive, la richesse permet de mettre les risques à distance, de même que les populations indésirables. Y compris par la possibilité de partir vivre dans des stations orbitales pour les plus aisés, comme dans Neuromancien de William Gibson ou Câblé de Walter Jon Williams. Et malheur aux perdants et vaincus de ces luttes inégales…

Les inégalités sont non seulement acceptées, mais l’esprit de révolte pour les éliminer semble avoir disparu, comme s’il avait été anesthésié ou annihilé. La violence, en revanche, fait partie des ambiances habituelles, voire quotidiennes. Les vies paraissent presque en permanence imprégnées par l’insécurité, également acceptée comme une fatalité. À moins d’avoir les moyens de se payer toutes les protections privées nécessaires…

Les drogues dans toutes leurs variétés apparaissent comme une échappatoire quasiment banalisée. Comme si y recourir étaient devenues un élément presque culturel, une forme de consommation rentrée dans les habitudes bien au-delà des franges marginales de la population…

Si on se met au niveau de ce que vivent les personnages, on peut comprendre qu’il soit devenu difficile de distinguer ce qui est bien ou ce qui est mal. Du reste, le système fonctionne sans que ses bénéficiaires aient à s’embarrasser d’idéologie pour en légitimer les inégalités. S’ils ont des préoccupations, elles semblent davantage consister à pouvoir disposer de dispositifs de contrôle et d’influence.

Comme une transposition du contexte économique des années 1980, le cyberpunk réfracte dans la fiction l’enjeu que devient pour les individus leurs capacités d’adaptation aux conditions de ce qui n’était pas encore étiqueté comme relevant de la subjectivation « néolibérale », mais qui semblait devoir peser de manière croissante sur les conduites des individus, avec une espèce d’angoisse de la descente sociale et de l’enfermement dans une précarité perpétuelle. Formellement, les individus sont libres, non soumis aux règles d’un régime dirigiste, mais c’est un autre type de lourdes contraintes qui pèsent sur eux, puisque, de fait, l’obligation permanente d’adaptation des esprits et des corps, ne serait-ce que pour surnager, finit par encadrer les destinées personnelles.

Vivre en territoires dystopiques du technocapitalisme

Le type de cadre, (hyper)urbain le plus souvent, avec ses villes tentaculaires, grouillantes, souvent déliquescentes, rajoute à l’atmosphère dystopique. L’environnement apparaît largement dégradé et la nature paraît s’être considérablement éloignée. L’insécurité sociale semble à telle point banalisée qu’elle fait comme partie des milieux de vie, comme si elle devenait la condition courante à laquelle devait se soumettre la grande majorité des populations. Les énergies individuelles ne sont plus utilisées que pour la survie personnelle. À l’hyperconcentration des richesses semble répondre une hypertrophie de l’économie informelle, capable d’absorber certains quartiers entiers des mégalopoles.

Le cyberpunk est une littérature de la désorientation. Mais c’est une désorientation qui tient moins à des fragilités psychologiques qu’aux conditions sociales dans lesquelles protagonistes et personnages sont amenés à se débrouiller. Tout se passe comme si l’idée de trouver sa place dans la société ne faisait plus sens. Cette désorientation, qui paraît là aussi systémique, est d’autant plus prégnante qu’elle traverse le vécu des protagonistes au fur et à mesure que les récits avancent (et ce n’est pas pour rien que ces protagonistes sont très souvent en position de déclassé(e)s). C’est tout un système qui produit la fragilité des personnages, mais il ne semble perceptible pour eux que par morceaux. Les récits donnent presque à ressentir comme une liquéfaction généralisée des cadres sociaux et institutionnels qui sera plus tard formalisée dans un langage plus sociologique[14].

Les supposés progrès technologiques n’apporteront pas de secours et deviennent même un autre vecteur d’anxiété. Dans le registre désenchanté qui lui est presque propre, le cyberpunk donnait de quoi relativiser et réduire par avance les espoirs qui ont été mis ensuite dans les « nouvelles technologies de l’information et de la communication » et Internet. Aucune redistribution des pouvoirs ou ouverture d’espaces de liberté n’était garantie. Au contraire… Dans cette variété de dystopie cybernétique, débrancher n’est plus une option. Ce que paraissent annoncer le cyberspace et ses extensions, c’est en outre des individus tendant à s’éloigner d’une « réalité » partagée puisque pouvant accéder à une autre qui leur est propre, ou au moins qui est vécue comme telle : les moments d’évasion de la jeune Mona avec la simstim (« simulated stimulation »), par exemple, dans Mona Lisa s’éclate, ou le frisson d’un passage dans les mondes virtuels de villes post-apocalyptiques grâce à des combinaisons intégrales comme dans Vous avez dit virtuel ? de Pat Cadigan[15].

Ces sociétés futures donnent l’apparence d’être privés d’idéologies. Les contestations y sont largement dévitalisées avant qu’elles puissant se développer et c’est l’apathie politique qui semble dominer, comme s’il était devenu impossible de penser un futur collectif meilleur. Les forces en place paraissent inexpugnables. Dans Câblé, Cowboy, le pilote contrebandier, et ses acolytes parviennent à une victoire contre les mercenaires des Orbitaux, mais le système et la domination de ces derniers restent bien installés. De fait, renverser une armada de firmes est un défi bien plus complexe que de renverser un gouvernement relativement centralisé.

Néanmoins, le système a ses vulnérabilités, que le hacker révèle par ses intrusions dans les systèmes informatiques. Par ces mises en scène symboliquement fortes, avec ses pirates informatiques sans moralité, le cyberpunk participe là de tout un imaginaire qui a pu contribuer à alimenter une culture de la peur à l’égard des « cybercriminels »[16]. Mais ce genre d’activités n’est aucunement un contre-pouvoir : aussi déstabilisantes que ces dernières puissent être momentanément, les infrastructures restent sous la coupe des grandes firmes. Le cyberpunk anticipait figurativement un constat qui viendra plus tard : comme l’ont montré par exemple Alexander R. Galloway et Eugene Thacker[17], rien ne garantit que les nouveaux réseaux de communication, et surtout les protocoles qui les sous-tendent, soient nécessairement égalitaires.

La forme d’exubérance technologique donnée à ces mondes ne doit pas faire négliger la dimension politique qui leur est consubstantielle. Ce qui transpire n’est pas seulement une anxiété à l’égard des évolutions technologiques, mais aussi de la fin du politique. Ne reste que le règne des intérêts… À l’écart d’une mythologie comme celle de Frankenstein, ce n’est pas l’hubris technologique qui, dans le cyberpunk, engendre les monstres, mais plutôt l’accumulation de richesses et le sentiment de pouvoir incontrôlé qui en résulte.

Conclusion : De l’anticipation à la résignation ? Peut-être pas…

Sombres. Très sombres même… Les récits du cyberpunk ne laissent guère de place aux espérances. Ce faisant, par les voies de la fiction, ils questionnaient aussi et questionnent encore des trajectoires imaginables pour les sociétés du XXIe siècle. Le cyberpunk donnait à voir les effets d’un darwinisme social intégrant une forte composante technologique. Il était une manière de porter un regard sur le sort des perdants d’un libéralisme économique exacerbé et d’un système capitaliste complètement dérégulé. Sauf à faire partie de la classe favorisée de ces moments futurs, la prudence est de mise dans presque toutes les situations et le stress est quasi permanent. Dans ces mondes, l’artificialité est partout poussée encore plus loin, dans les corps comme dans les environnements.

Pessimisme radical ? Peut-être pas… Par la voix d’un personnage, Lewis Shiner laissait entrevoir une autre manière de comprendre la philosophie du cyberpunk : « Tu ne peux pas t’asseoir et pleurer parce qu’ils ont abattu des arbres et tout pavé. Le béton, c’est radical. Le béton, c’est l’avenir. Tu ne pleures pas à propos de ça, mec, tu skates dessus. »[18] S’adapter, en permanence, même dans les environnements les moins accueillants, en essayant de profiter de ce qu’ils peuvent encore offrir…

[1] Cf. Robert Warren, Stacy Warren, Samuel Nunn, and Colin Warren, « The Future of the Future in Planning: Appropriating Cyberpunk Visions of the City », Journal of Planning Education and Research, vol. 18, n° 1, September 1998, pp. 49–60 ; Carl Abbott, « Cyberpunk Cities: Science Fiction Meets Urban Theory ». Journal of Planning Education and Research. vol. 27, n° 2, 2007, pp. 122-131.

[2] Cf. Luis Suarez-Villa, Technocapitalism: A critical perspective on technological innovation and corporatism, Philadelphia, Temple University Press, 2009.

[3] Paris, J’ai lu, nouvelle édition, 2001 (Neuromancer, New York, Ace Books, 1984).

[4] Paris, J’ai lu, 1988 (Count Zero, London, Gollancz, 1986).

[5] Paris, J’ai lu, 1990 (Mona Lisa Overdrive, London, Gollancz, 1988).

[6] William Gibson, « Johnny Mnemonic », Omni, October 1981. Repris dans William Gibson, Gravé sur chrome, Paris, J’ai lu, 1990 (Burning Chrome, New York, Arbor House, 1986),

[7] Paris, Denoël, 1993 (Synners, New York, Bantam Spectra, 1991).

[8] Paris, Denoël, 1999 (Hardwired, San Francisco, Night Shades Books, 1986).

[9] Cf. Imola Bülgözdi, « Spatiality in the Cyber-World of William Gibson », in Cityscapes of the Future: Urban Spaces in Science Fiction, Leiden, Brill, 2018, notamment p. 129-130.

[10] « Afterword: The World Gibson Made », in Graham J. Murphy and Sherryl Vint (eds), Beyond Cyberpunk: New Critical Perspectives, New York, Routledge, 2010, p. 229.

[11] Cf. Thomas Foster, The Souls of Cyberfolk: Posthumanism as Vernacular Theory, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005.

[12] Paris, Denoël, 1989 (When Gravity Fails, New York, Arbor House, 1987).

[13] Paris, Opta, 1986 (Software, New York, Ace Books, 1982).

[14] Cf. Zygmunt Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity, 2007.

[15] Paris, J’ai lu, 2002 (Tea from an empty cup, New York, Harper Voyager, 1998).

[16] Cf. David S. Wall, « Cybercrime and the culture of fear. Social science fiction(s) and the production of knowledge about cybercrime », Information, Communication & Society, vol. 11, n° 6, 2008, pp. 861-884.

[17] Cf. Alexander Galloway and Eugene Thacker, The Exploit. A Theory of Networks, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007.

[18] « You can’t sit around and cry because they cut down some trees and pave everything. Concrete is radical. Concrete is the future. You don’t cry about it, man, you skate on it » (Slam, New York, Doubleday, 1990, p. 104). Voir aussi Larry McCaffery, « Skating across Cyberpunk’s Brave New Worlds: An Interview with Lewis Shiner », Critique: Studies in Contemporary Fiction, vol. 33, n° 3, 1992, pp. 177-196.

Laisser un commentaire